子ども3人は、子だくさん?

私達が子どもの頃は、もう少し3人兄弟が多かったように思います。

小学生の息子のクラスの中で、3人兄弟は数人しかいません。

それもそのはず。

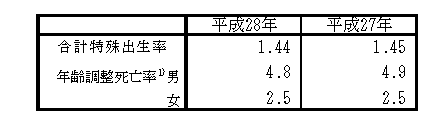

日本の合計特殊出生率は、平成28年度は1.44人です。

合計特殊出生率とは、一人の女性が生涯で出産する子どもの数のこと。

(厚労省 平成28年(2016)人口動態統計(確定数)の概況 より)

この分母には子どもを産んでいない女性も含まれるので、実際は2人子どもを産んでいたらそれだけで日本の少子化を支えてくれているありがたい存在。

それが3人となったら、もうすごいですね。

1人と2人でも、大きな違いがあります。

それが3人ともなると、もう私には想像不可能。

というより、考えただけで疲れてしまう・・・。((+_+))

私の知人は、3人の子どもを抱える母親。

夫とは10歳の年の差婚で32歳に結婚し、33歳・37歳・39歳で出産しました。

夫は長女が生まれた時点で43歳、三女が生まれた時には49歳でした。

この世代は、一番金銭的に裕福です。

なぜなら、夫婦ともにキャリアがあって年収が高いから。

若くして結婚した夫婦との年収の差は、何百万円にもなるでしょう。

一方で、この夫婦には大きな問題があります。

夫の定年まで、あと10年ちょっとしかないのです。

長女が大学に入ってすぐ、定年退職を迎えてしまう計算になります。

しかし、下にも2人・・・となると、どれだけの備えが必要でしょうか?

定年は65歳の企業も増えていますが、このうちのご主人の会社は少し特殊で、通常62歳、62歳の時点で一定の役職以上になっていた場合は65歳に定年が伸びるという制度です。

夫が定年を迎えたあとは、再雇用では今ほどの収入は見込めません。

そのときに、妻が家計の大黒柱になれるくらいの年収でいなくてはなりません。

子育てが大変でもキャリアを途絶えさせることはできないし、正規社員として残業や研修も含めてこなす必要があります。

加えて、3人の子育てです。

祖父母は他県在住のため、支援を受けることはできません。

49歳で3人目の子どもを授かったこの夫婦は、できるだけ夫のキャリアアップと定年後の再雇用に向けてのスキルアップが必要と考えました。

同時に、末っ子が中学生の時点で夫が定年を迎えることを考え、当初はパートになる予定だった妻のキャリアも、正規社員として継続させていく方針を固めました。

3人子持ち、共働きの生活

3人の子どもを抱えながら共働き、それもパートではなくて将来のキャリアアップを視野に入れた正規社員でいること。

これは特に家事育児をメイン担う妻にとっては、結構大変な道です。

この知人は、今の生活も大事だけれど、とにかくキャリアの継続が第一と考えています。

一度退職してしまったら、今の収入を得られる働き口はないから。

それだけ妻の年収が高いことの裏返しでもありますけれど。

しかし、3人の子どもを抱えて妻もフルタイム勤務の生活は、言葉では表せないくらい忙しい毎日です。

平日、長女は学校が終わると学童保育へ行きます。

この学童では学校から学童保育所までの移動に加え、自宅までバスで送り届けてくれます。

おまけに、提携を結んでいるスイミングスクールや体操教室、空手教室などの習い事も学童にいる時間で希望すれば入れるので、知人の家庭でも2つのスクールに通わせています。

そして長女がバスで帰宅するのは19時半。

次女と三女は、保育園に通っています。

そこから夜用の託児所に移動し、母親が迎えに行くまで待っています。

託児所で、夕飯も食べてきます。

時には歯医者や風邪をひいたときの受診も代行してもらうそうです。

そして母と次女・三女が帰宅するのは20時。

長女は母親が帰ってくるまで、一人で待っています。

父親の帰宅は21時過ぎ、遅いときは22時。

もちろん、帰ってからも戦争です。

長女に夕飯を食べさせている間に下の子ども達をお風呂に入れて、寝かしつけます。

そうこうしていると長女も寝る時間になるので、学校の勉強を見てあげることはできません。

あわただしく家事をこなしながら、少し会話ができる程度。

平日に家族そろって夕飯を食べることはありません。

下の子2人は、父親の帰る前に寝ます。

知人(母親)は、常に忙しくて一人一人の子どもとゆっくり話してあげる時間もない。

特に長女はなんでも自分でやってもらうことになるので、かわいそうだと言っていました。

1週間のうち、これが5日続きます。

ときには夫婦そろって土曜出勤のこともあるので、土曜日も保育園や学童に預けることがあるそうです。

おまけに、子ども達の保育園と学童の費用だけで、3人合わせると10万円を超えるとか。

それだけの出費をしても、現在の家庭が成り立つのが高年収カップルだからこそ。

ただし、その年収を維持して将来につなげるために、毎日忙しい生活を余儀なくされています。

私には到底無理な生活です。

忙しさに、字のごとく“心が亡くなって”しまいそう…。(*_*)

この夫婦は年の差婚というのもありますが、マイホームにマイカー2台(おまけに外車)を所有して、子ども3人に十分な教育を与えようと考えたからです。

生活水準を下げることなく、子ども3人抱えて共働きをするということは、これだけ時間に追われる生活ということでもあるのです。

子ども6人!!人気FPの生命保険活用術

数々の著書を出版し、多数のメディアでもコラムを連載している人気ファイナンシャルプランナーの横山光明さんは、6歳の保育園児から小3、中2、高2、大2、大4までの子供6人の父親としても有名です。

(横山さんの経歴その他については、MYFPホームページをどうぞ。)

冒頭でもご紹介しましたが、日本の合計特殊出生率が1.44人の時代ですよ。

すごいです・・・。

おまけに、横山さん自身はご自身の著書でもオープンにされていますが、持病があります。

そうなると、さぞや将来の不安は大きいのでは・・・?

6人分の教育費ってどう備えているのでしょうか?

学費そのものだけではなく、子どもを育てるには最低限必要な養育費、それに学校外の活動などにかかる学校外教育費もあります。

(学校外教育費や養育費については、『「第一子が生まれた」ときに夫婦で考えたい生命保険』を参照してくださいね)

横山式の家計管理で有名なのが、消費・浪費・投資に支出を分けて考える節約アドバイスですが、ここでは具体的な節約方法ではなく、生命保険とお金に対する考え方を取り上げたいと思います。

私が横山式家計管理でお勧めなのは、

- 家族でお金について会議をする

- 生命保険で教育費を用意する

この2つ。

昔から日本では、お金の話は汚いとか子どもには聞かせない風習があります。

しかし、それでは子どもにお金について学ぶ機会を減らしてしまうし、家族で協力して貯蓄に励むことも、計画的にお金を使うこともできません。

そこで、横山家ではお金についてオープンにし、小さな子どもも含めた家族全員で月1回、お金の使い道を話し合う家族会議を開くそうです。

これが、子だくさん家庭の家計管理の秘訣①です。

そして②は、生命保険を子ども1人につき1つ加入する方法。

これは、横山さんを契約者・被契約者とし、受取人を子ども1人ずつにしているのです。

それを、10歳までの間で払い込むそうです。

教育費は中学・高校に上がるに増え、大学でMAXとなります。

ですから、教育費負担の厳しい中学生になる前、小学生の間に払込を終えてしまうのです。

子どもの年齢差もあるので、上の子ども達の払い込みが終わる頃に下の子ども達が生まれて・・・という具合に、時間差で保険料を支払うことができますね。

そしてこの生命保険は大学費用にしてもよし、お金のかからない道に進んだのなら結婚費用にあててもよしという具合に、使い道を自由にしているとのこと。

もちろん生命保険ですから、横山さんにもしものことがあった場合には、死亡保険金を受け取ることができます。

教育費を生命保険で・・・となると、学資保険(子ども保険)で備えるのがまだまだ一般的かと思います。

しかし、死亡保険を上手に活用すれば、もしもの備えとして保険金を、大学進学費用として解約返戻金を受け取ることも可能というわけですね。

他にも小遣いを外貨で渡すという方法なども取っているようですが、これはかなりの上級テク。

ですから、私は一般の家庭では上の①②をお勧めします。

これなら、専門的な金融知識がなくても始められますね。

子どもとしっかり、お金の話をしよう

お金のことを子どもに教えることは、とても難しいですよね。

私達自身、大人になるまで教わってきたことがないのも理由です。

上で紹介した知人の家庭では、なぜお父さんとお母さんが頑張って働く必要があるか、ということを理解してもらわなくてはなりませんね。

保育園の子ども達には難しいかもしれませんが、一番我慢を強いられる小学生の長女には説明しておくべきでしょう。

マイホームのローンで家計が苦しい家庭や、夫の転職で収入が下がった家庭なども、苦しい台所事情を子どもに話しておくべきだと思います。

ない袖はふれないというのもありますが、むやみに「ダメ」と言われるのと違って、子どもは「なぜこのゲームを買ってもらえないのか」理解できるでしょう。

我が家の場合は、一人親家庭の上に私が持病もちで体調管理のために仕事をセーブしました。

パートになったことでボーナスはゼロになったし、収入は激減しました。

その代わり、以前よりも休みが増えたので、子どもの勉強をみたりサッカーの練習に協力することができるようになりました。

学校からの帰宅時間に合わせて、手作りのおやつを用意してあげることもあります。

少し家の中を汚されてはイライラしていた自分が、信じられないくらいに心のゆとりもできました。

子どもとの会話が増えて、いろんなことを話し合うようになりました。

フルタイムで働いていたときは、恐らく子どもは私に話しかけるのをためらっていたのだと思います。

しかし、時間があるときにはお金はないもの。

そこで息子と話し合い、一番大好きなサッカーは続ける代わりに、他の支出は最小限にしようと決めました。

本当はニンテンドーswitchのスプラトゥーン2が欲しくてたまらない息子ですが、それは我慢しています。

全くゲームがないわけではなくて過去に買ったDSとWiiUがあるから、それで十分と思ってくれるようになりました。

これは、自分で「サッカーのため」と納得したからです。

そして、中学や高校で塾に行くための時間とお金をサッカーに充てるためには、今から勉強ができていないといけないことがわかり、家でのプリント学習や自主勉をするようになりました。

また、スパイクやウエアーの買い替えは、合宿費などの大きな支出と重ならないように計画します。

本当に欲しいスパイクを買うために、他の小さな無駄遣いはやめます。

その代わり、お店の中で一番気に入ったものを買ってあげます。

子どもが納得したもの、本当に大切なもの、欲しくて我慢していてようやくgetできたものは、子どもは大事にします。

スパイクもボールもボロボロになるまで使いますし、汚れたときには自分できれいに洗います。

支出を絞り込んで自分で選ばせることで、ちょこちょことコンビニで買ったものや、店先のガチャガチャなどの総額より、実は金額的には少なく済んでいます。

我が家は息子との小さな2人家族ですから、毎月定期的に家族会議の時間を設けなくてもちょっとした時間に話し合うことができます。

逆に言うと、小さなことも二人で話し合って決めています。

子ども3人となると、相当な話し合いが必要だと思います。

誰か1人が欲しいものを買ってもらったら、自分も!となるのは当然です。

そこは順番に買うなり、おさがりを使う下の子ども達にもたまにはお楽しみをあげるなり、工夫が必要でしょう。

子だくさん家庭では、住宅事情によって1人に1部屋ずつ用意してあげられないこともあるでしょう。

ひとりっこの家庭では当たり前のことでも、3人となると同じようにはいきません。

「うちうち、よそはよそ」を、子ども達にも納得してもらわなくてはなりません。

高年収の家庭では、支出も多くなりがちです。

子どもが小さいうちはそれでもやりくりできますが、最後の高校・大学が迫ってくると重い負担です。

大学の学費は、さすがにその給与やボーナスだけでは対処できません。

子ども達が平等になるように、教育資金を計画的に貯める必要がありますね。

その点、①の生命保険を活用する方法は、それぞれに300万円なり500万円といった金額を平等に用意することができます。

子ども達の中での不公平感もなくなるでしょう。

上の子だけ大学に行って、下の子は経済的に無理というのはかわいそうですものね。

もしもの備えと老後の備えは、同時進行

ここまで、子ども3人の教育費の備えとして生命保険の活用とお金の使い方を話し合って、計画的に貯めることをお伝えしてきました。

子だくさんの家庭は、夫婦共働きをしている家庭が多いと思います。

しかし、妻の収入ありきの生活をしている場合、夫にもしものことがあった場合には、妻が働いて乗り切るだけでは不足します。

教育費のための生命保険は、高校や大学進学費用です。

それまでの養育費や生活費に使ってしまうわけにはいきません。

しかし、親子5人の生活費は独身とは違って、かなり大きな金額となります。

ですから、子どもの教育費用とは別に、生活費のための死亡保険も必要になりますね。

年齢を考えると、健康の心配も出てきます。

そうすると、医療保険が必要かも?

死亡保険・学資保険・医療保険、これでは保険だらけ・・・と思ってげんなりするでしょうか?

しかし、共働きで毎月の給与を使いきってしまうような家庭では、生活コストの高いことが予測されますから、今の生活を維持するには遺族年金などの公的なセーフティネットだけでは足りないでしょう。

団体信用保険に加入している場合は、残った住宅ローンが相殺されるので住居費はかからなくなります。

ただし、妻とのペアローンにしてあった場合は片方のローンは残ります。

夫がローンを組んでいて妻が働けなくなった場合は、ローンはそのままなのに妻の現金収入がなくなって経済的ピンチに陥るでしょう。

ですから、死亡保険も2人分必要ということになりますよね。

更に、子だくさんの家庭では末子の独立から定年退職までの期間が短いことが考えられます。

上で例に挙げた知人の家庭では、子だくさんの上に夫との年の差婚、妻も10年のキャリアを築いてからの結婚でしたから、子どもを育てあげたときの年齢が高くなります。

三女が4年生大学を卒業したら、妻は61歳、夫はなんと71歳‼です。

ですから、老後資金についても同時進行で貯める必要があります。

これ、晩婚化の現代の課題ともなっている問題です。

更に、親の介護まで重なると、教育費・親の介護費用・自分達の老後の貯蓄の3つが重なってしまうのです。

自分達の老後の費用のために、個人年金に加入するというのも1つの手です。

他にも、NISAや積み立てNISA、iDeCoなども選択肢に入ります。

本来老後費用は、毎月コツコツと、時間をかけて貯めていくことが望ましいです。

もしくは、子どもを育てあげたあとの10年・20年でガッツリ貯める。

しかし、子だくさん家庭や晩婚カップルは、子育てを終えた後の時間がありません。

子育てが終わる前に、自分達の老後生活が始まってしまうことも珍しくありません。

だからこそ、強制的に貯められる個人年金などを活用するのもよいでしょう。

ただし、個人年金やiDeCoは強制力が強い代わりに、一定年齢までお金を寝かせることになります。

投資商品を選んだ場合には、早くに解約してしまうと元本割れとなるケースも多くなります。

子どもが3人の家庭では、末子の独り立ちのときに自分達は何歳なのか?

ここから逆算して考えるとよいでしょう。

意外に、今使えるお金が少ないことに気付いたでしょうか。

教育費用の死亡保険に加え、非常時の生活費用のための死亡保険、更には個人年金ともなると、毎月の保険料も家計の負担になります。

他の支出で削減できるものがないか家族でよく話し合い、もしもと将来のための備えにもお金をまわしたいですね。

子だくさんは、幸せもたくさん

子ども1人育てるのに、3000万円と言われる時代。

子どもが3人ともなると、それだけの負担を強いられることになります。

しかし同時に、1人の子だけでは味わえない家庭の温かみと連帯感を得ることができるでしょう。

我が家は私と息子だけの小さな世帯で、2DKの賃貸アパートに住んでいます。

子どもが1人なので、必然的に家の中は静かです。

しかし、このアパートの中に、同じ間取りで4人の子どもに夫婦という6人家族もいます。

家の中は相当狭いでしょうけれど、いつも賑やかで楽しそうです。

上の子が下の子の世話をするのは当たり前。

昭和を感じさせる光景です。

その家庭は父親が転勤族だったせいもあり、マイホームを購入しない選択をしたそうです。

無理にマイホームを購入せず、車も1台。

奥さんは専業主婦で、一番下の子と手をつないで買い物に行く姿をよく見かけます。

家が狭くても、楽しそうです。

マイホームにマイカー。

私立のお受験に、たくさんの習い事。

年に1回、家族全員での海外旅行。

子ども2人が平均的な時代で、子ども3人を抱えて同じようにお金を使うことはできるでしょうか?

そのお金を稼ぐために大事なものをなくしてはいないでしょうか?

当人達が幸せならそれはそれでいいのですが、もっと身近なところに幸せってあるのではないかと思います。

おそらく、子どもが1人の私に言われるまでもなく、3人子どもに恵まれたあなたならよくわかると思います。

常に時間に追われている知人が、体調を心配する私を後目に、疲れたということもなく「子ども達がかわいくて、かわいくて。」と幸せそうに言ったその顔が、非常に印象的です。

3人の子どもを育てようというあなたは、私はリスペクトします。

お金の不安もあると思いますが、ぜひ頑張って、そしてできるだけ子育てを楽しんでもらいたいと思います。

守るべきものが増え、教育費負担を考えると頭が痛い?

確かに、備えは必要です。

しかし、それ以上のものを、子ども達はくれるでしょう(*^-^*)