子ども2人が基準となった現代の事情

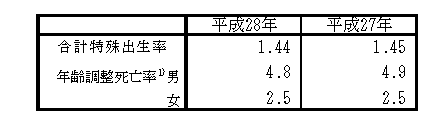

少子高齢社会の現代、厚労省の発表によると日本の合計特殊出生率は、平成28年度は1.44人です。

合計特殊出生率とは、一人の女性が生涯で出産する子どもの数のことをいいます。

(厚労省 平成28年(2016)人口動態統計(確定数)の概況 より)

この数、多いと思いますか?

「こんなもん」って感じでしょうか。

このデータは、全ての女性をひっくるめているので、最低でも1人は出産するという数字になっていますが、実際はゼロの人もいます。

かといって昔ほど3人や4人兄弟の家庭は少ないため、独身女性やDINKSの家庭などもならして、合計特殊出生率は1.44なのです。

私自身は1児の母ですので、合計特殊出生率にも達していません。

我が家が一人っ子なのは離婚してしまったこともありますが、別れていなかったとしても、子どもは1人までと思っていました。

夜勤ありの仕事の上、夫が育児に協力できるような仕事ではなかったからです。

2人目の出産をためらうお母さんは世の中にたくさんいます。

これは、「2人目の壁」と言われています。

1人だけならなんとか今のキャリアを維持できるかもしれないけれど、2人目となると仕事だけではなく育児にも不安を抱えるものなのです。

住宅メーカーのタマホームが、81.8%の人が「存在する」と感じる、“2人目の壁”と題してこの問題の調査をしています。

結果は、踏み出すには勇気がいるけれど、生んでしまえば不安なんて吹き飛んでしまうくらいの幸せがあるよ、とまとめられていますね。

生みたいだけ・授かっただけ出産するという人もいます。

それはそれで素晴らしいことですし、死生観によって異なります。

しかし、子どもの教育費は1人当たり3000万円ともいわれるように、お金がかかります。

ですから、やはり計画性は必要。

経済的な理想は1人だけれど、子どものためには兄弟も作ってあげたい。

頑張っても2人かな・・・というのが、お母さん達のギリギリのライン=限界なのではないでしょうか。

<子どもは2人が限界!?の4つの理由>

- 第一子の出産年齢が上がっているので、肉体的に2人が限界

- キャリアを考えると、産休・育休で現場を離れるのは2回が限界

- 仕事復帰後の家事・育児との両立の限界

- 教育費負担の限界

キャリアを持っている女性も増えていますから、キャリアプランと身体的なことも踏まえて計画的に妊活する人もいます。

どれが正しいとは言いませんが、やはり最近3人兄弟だと「子だくさん」というイメージを抱くのは、兄弟がいないのはかわいそうだけど3人育てるのは難しいからではないでしょうか。

最近いろいろな場面で「平均的な家庭」「モデルケース」とされる家族構成が、夫婦と子ども2人というのも納得できますね。

子ども1人と2人は大違い!? キャリアプランの大誤算

私は1児の母、小学生の息子がいます。

ここまで育てるのも、大変でした。

息子はハイハイができる前から、もっというと生まれる前から活発でした。

妊娠中はおなかをけるなんてかわいいものではなく、踵の形が外見でわかるくらいに内側から「押されて」しまい、寝られないくらい。

1歳で既にそこら中を走り回り、私が育児による疲労で体調を崩してしまうことが増えました。

苦肉の策として、2歳0か月でスイミングスクールに入れ、その1時間だけでも座っていられる時間を確保しました。

結果として、より一層体力がついてしまったのですけれど・・・。

保育園の年中あたりからはADHDではないかと言われ、何度も保健センターや保育園の呼び出しを受けました。

こんな具合でしたから、生後10か月で職場復帰してからというもの、心身ともに休まるときがありませんでした。

夫の協力が得られなかったので、実家の母の応援も最大限に仰ぎ、自分の子ども1人をみるのに半日交代をしていました。

そうでなければ買い物にもいけないし、料理もしていられなかったのです。

やっと楽になった・・・と思えたのは、小学校3年生でしょうか。

とりあえず一人で自転車で友達と遊んで、時間通りに帰って来ることができる。

キッズケータイで何かあったら連絡できる。

これくらいできるようになって、ようやく一人の時間を確保できるようになりました。

我が家が特別なのかもしれませんが、この状態では結婚生活を続けていたとしても、2人目の子どもなんて考えられませんでした。

子どもが1人と2人では、大違いなのです。

<子ども2人は、なぜ大変?>

- ごはんやおむつ、寝かしつけなど全てが2人分

- 2人が同じタイミングで遊んだり寝たり、おむつを交換するのではない

- 年の差が少ないと、下の子のお世話をしているときに上の子をみられない

- 保育園と小学校の学童など、送迎が2か所になってしまう

- 保育園や学校行事も2か所になり、その分仕事の休みをとる必要がある

- 子ども2人を預けると、保育園代だけで収入の多くを占めてしまう

- 1人が調子を崩すと家庭内で感染し、時間差でうつって長期間仕事を休むことになる

- ワクチンをはじめとした定期通院が増える

- 習い事の送迎が重なる

などなど。

1人なら、子どもに自分の生活を合わせることができます。

しかし、子どもが2人となると、行動が二手に分かれてしまいます。

性格が違えば好きな遊びもやりたいことも違います。

夫が協力してくれる家庭でも、2人の子どもに習い事も遊びもスポーツも、好きなことをさせてあげるのは難しくなります。

こうやって我慢を覚えていくというのは必要なことなのかもしれませんが、実際に二人の子どもが違うスポ少(スポーツ少年団)に入ってしまい、疲弊しているママ友もいます。

インフルエンザの時期などは、子どもが時間差で発病してしまうと、10日近く休んで看病しなければならないこともあります。

1年に何度もあることではないにせよ、職場で白い目を向けられたりすることを考え、当初のキャリアプランを変更して退職したりパートにする人もいます。

私の職場でも、2人目の産休と同時に退職していく先輩が何人もいました。

生む前には「2人目の壁」、生んでからも「2人目の壁」が存在するわけです。

そして、当初の計画を変更して退職やパートにしてダウンシフトすることが必要となってしまうこともあるのです。

パートでは、ボーナスが大幅カットやゼロという会社もありますから、正規との違いは歴然です。

そんなときに、支出を最大限にしていた家庭はどうなるでしょうか?

例えば、

- ローンでファミリーカーを買い替えた

- マイホーム購入の際に、ペアローンを組んだ

- ボーナスを使い切って貯蓄していない

など、妻の正規職員としてのキャリアを前提とした生活をしてしまうと、ここで生活が破綻してしまいます。

せっかく勇気を出して2人目の壁を乗り越えたとしても、育休後は夫婦がこれまで通りに働いてこれまで通りの収入を得られなくなる可能性も考慮しないといけませんね。

もしものときに養う子どもも2人になりますから、リスク管理も必要です。

もし大黒柱である夫が死亡してしまった場合、遺児には遺族年金が支給されます。

しかし、この金額は子ども2人だからといって、1人のときの倍にはなりません。

遺族年金や子どもを抱えた家庭の備えについては、『専業主婦の生命保険』の夫にもしものことがあったら、私と子どもの生活はどうなるの?で詳しくお伝えしていますので、参考にしてくださいね。

遺族年金で不足する分については、預貯金や死亡保険で対応することになるでしょう。

どんなに健康に留意しても、どうしようもない病気にかかる可能性もあります。

子ども2人を抱えてがん治療を受けることになったら、生活費と養育費にプラスして医療費もかかります。

預貯金では無理・・・となると、医療保険の加入も視野に入ってきますね。

また、夫が高度障害によって仕事ができなくなった場合の備えとしては、就業不能保険もあります。

どんなときも経済的にゆとりが欲しいとなったら、その分各種保険料が高くなっていきます。

全ての不安要素を生命保険で補うのは、賢い方法とは言えません。

毎月の食費を節約しておいて、生命保険に何万円もかけるのはどうでしょうか。

生命保険以外で、生活コストを下げるなりの工夫が必要です。

1人目までは頑張れても2人目はしんどい。

これは、働きながら子どもを育てるお母さん達の本音かもしれません。

それでも頑張るのは、もちろんわが子がかわいいからですけれど。(*^-^*)

お金と時間のバランスをどうとるか

お金があるときには、時間がない。

時間があるときには、お金がない。

これは、私が今までのキャリアの中で感じたことです。

育休中の場合、時間はあるけれどお金はありません。

フルタイム勤務で復帰すると、お金はあるけれど時間はありません。

このバランスが、本当に難しいですよね。

子どもをもつ親に共通する悩みであり、ジレンマではないでしょうか。

どれが正解かわかりませんしね。

子どもが2人になると、これからの教育費が心配になります。

1人に1部屋を用意しようと思うと、広い間取りが必要になります。

車も軽自動車やコンパクトカーでは狭く感じるかもしれません。

共働きで家計を支えよう、教育費に備えよう・・・となり、共働き世帯が増えるのです。

近年は若者の車離れが言われていますが、働くお母さんは一度に買い物や保育園の迎えなどもこなさなければなりません。

自転車で頑張るのは子どもを2人抱えると難しいので、(特に田舎では)車が必要になります。

車を1台持てば、あっという間に年間50万円の支出になります。

こうして子どもが2人になったことによる支出は、だんだん増えていきます。

私は苦渋の決断の末、仕事をセーブして家事・育児と体調を調整することにしました。

家計を支えるため、子どもに立派な教育を受けさせるため、夫婦ともにフルタイムで頑張っている家庭も多いですが、本当に尊敬します。

でも、夫だけでなく妻も毎日朝早く家を出て夜帰宅となると、どう頑張っても時間は足りません。

仕事をすることでの収入と引き換えに、こんなジレンマを抱えているのではないでしょうか?

<共働き世帯のジレンマ>

- 子どもの話をゆっくり聞いてあげられない

- 子どもの宿題をみてあげられない

- ご飯を作ってあげられない

- 平日は学校の後、託児所や習い事で子どもに時間をつぶしてもらっている

- 夕ご飯やお風呂が遅くなるため、子ども夜型生活になり、睡眠時間が減ってしまう

- 休日は溜った家事や買い物で終わってしまう

- 夫婦そろって休みがとれないので、旅行に行くこともできない

- 給料の半分が子どもの保育園代で消えてしまう

最近は家事の代行サービスも普及してきましたね。

でも、そこまでして頑張る必要はあるでしょうか?

大人も子どもも、疲れてしまいませんか?

仕事に対する情熱や責任の度合いによっても違うし、価値観によっても違います。

私は、自分の限界が意外に低いことを、持病の悪化で感じました。

世間一般の常識を捨てて、「そこまで稼がなくてもいい生活」へダウンシフトしました。

少しばかり年収が低くても、一緒にご飯を食べて学校の話をしたり、休日は一緒に遊んだり健康で穏やかな姿を見せられる親でいたい。

私は、そう思ったのです。

この選択が正しいかどうかは、今でもわかりませんけれど。

フルタイムで働いていたときは、平日は最低限の家事をするのに精いっぱいで、常にイライラしていて子どもの話を聞く時間的・精神的余裕がありませんでした。

休日は最低限の家事をして、布団をかぶって寝ていることも多かったですね。

ところが、仕事を減らしたら体調はすっかり整いました。

子どものサッカーに付き合ったり、一緒に家で遊んだりすることもできるようになりました。

以前ならゆっくり聞けなかった子どもの話も、時間を割く余裕ができました。

勉強も見てあげられるようになり、塾に行かずともテストの点が上がりました。

持病があるからこそ、シングルだからこそ、働き続けてキャリアアップしなくてはいけない。

自分が倒れたら収入が途絶えるから、備えを万全にしておかなくてはならない。

そんな焦りと不安からたくさん仕事をしてキャリアアップに努め、生命保険もたくさん加入し、貯蓄にも励んできました。

逆に、体調だけはどんどん悪くなっていきました。

仕事をセーブしてわかったことは、私に必要だったのは生命保険ではなく、休養とバランスだったのです。

事実、医療保険は解約してしまったけれど、今の方が健康に対する不安は減りました。

それは、私にとって休養と規則正しい生活が一番の薬であることがわかったから。

ただ、自分ではどうしようもできない病気にかかることもあります。

だから、そういった予想不可能な事態には、死亡保険や預貯金で備えています。

単体では不十分であったとしても、日本にはもしものときのセーフティネットとなる公的社会保障制度もありますしね。

あなたはなんのために働くのでしょうか?

子どもとどう向き合って、どんな教育を受けさせたいですか?

そして、どんな家庭を築きたいのでしょうか?

もしもの備えや教育費の負担に押しつぶされる前に、ここから考えてみてはいかがでしょうか。

時間もお金もあって、完璧な家事と育児をしようというのは、多くを望みすぎなのかもしれません。

教育費を“聖域”にしない

子どもを育てるには、1人に3000万必要と言われます。

私の住むような田舎なら、庭付き・駐車スペース2台付き・4LDKの一戸建てが買える金額です。

これが2人分なら、家2軒分。

しかし、本当に3000万円もかかるのでしょうか?

この値は一般的な金額として言われているものでしょうから、もっともっとかける家庭もあるでしょうし、昨今問題になっている貧困家庭の子どもではこの何分の1かの金額しか教育費にかけていないはずです。

教育にかけた費用は違ても、子どもは大人になっていきます。

もちろん、学歴は違いますけれど。

教育費は聖域化しやすい支出です。

子どものためという名目で、なんでもOKにしてしまうのが親というものです。

ひょっとしたら、子どもを理由にして自分の欲しいものを正当化したいだけかもしれません。

親の自己満足も含めて、全てを教育費にしているから子どもにお金がかかっているのではないでしょうか。

例えば、第2子が生まれただけで、本当にファミリーカーは必要でしょうか?

今まで夫婦で使っていたコンパクトカーでも、2人分のチャイルドシートは付けられるし、工夫すればベビーカーだって載せられます。

赤ちゃんや小さな子どもに、車のグレードなんてわかりませんよね。

しかし、子どもが生まれるとすぐに車を買い替える人がいます。

カーナビはほぼ標準装備、オプションでバックモニターをつけて後部座席の子どもにDVDを流せるようにしていけば、どんどん車にかけるお金も高くなります。

こんな具合に、「子どものため」という名の支出は増えていく一方です。

価値観によっても違いますが、物にお金をかけることが教育と思っているのなら、その考えを少し変えてみてはいかがでしょうか?

お金ではなく、体験・経験に比重をおくとかね。

我が家はスポーツが好きなので、一緒にランニングをしたり、自転車に乗ったり、そういう日常生活を大事にするようにしています。

ライフスタイルや子どもとの向き合い方を考えて、あなたの家庭に合った備えを考えましょう。

生活水準を高くしなければ、高額な生命保険をかける必要はなくなります。

今の生活をキープしつつ子どもの教育費も貯めてもしもに備えようと思うと、死亡保険に医療保険に子ども保険、それに就業不能保険・・・と、保険料だけで毎月の支払いに押されてしまいます。

なんのために働くのか、わからなくなってしまいますね。

保険料のため?

聖域化している教育費を、本当に必要な支出なのか見直してみましょう。

子ども1人に5000万円かける家庭もあれば、1000万円までしかかけない家庭もあります。

ライフスタイルや教育方針を見直した上で毎月先取り貯金をし、それでも足りない備えにだけ生命保険を検討しましょう。

教育費を聖域化せず、自分達の身の丈にあった生活を選択していくことにすれば、本当は教育費の負担はそこまで大きくないのかもしれません。

私達親は、過剰反応して教育費に不安を抱いているだけなのかも?

だとしたら、せっかく2人目の子どもが生まれた幸せな時期を自分で不安いっぱいにするなんて、もったいないことですね。

教育費を“脅威”にせず、子育てを楽しむ

教育費は、ゼロにすることはできません。

だけど、聖域にしてはいけないと思います。

そして、必要以上に脅威に感じる必要もありません。

二人目の子どもが生まれて、幸せいっぱいな人もいます。

しかし、既に上の子と赤ちゃんのお世話にアップアップになって、今後の育児に不安を抱えている人もいるでしょう。

将来の教育費を考えて、今から頭を悩ませている人もいるかもしれませんね。

子育ては、楽とはいいません。

自分の時間もお金も子どもに費やすので、楽しいと言えないことも時にはあります。

でも、自分達(親)の収入の中で子どもを育てるという視点をもてば、教育費を脅威に感じることなく、楽しく子育てができるのではないでしょうか。

特に女性は、家事と育児に大変な30代・40代は仕事上でも脂ののる時期です。

この時期をうまく乗り越えれば、その先の道が変わるという人もいるでしょう。

だから10年は家事代行サービスをフル活用して乗り切るのも、間違いではありません。

収入は減っても子どもと向き合う時間を大切にしたいというのなら、子どもが小学生の間はパートにして、中学になったら正規職員としてバリバリ働く。

そんなプランもいいと思います。

ただし、お金も稼ぎたいしキャリアアップも図りたいし、子どもの勉強も完璧に見てあげて週末はレジャーに連れていって、ごはんは全部手作り‼

なんてことは無理です。

全てをこなそうと思うから、日本の女性は忙しすぎるのです。

仕事×お金×価値観というのは、人それぞれ違います。

だからこそ、第一子が生まれたときに自分達の家庭の基本スタイルを夫婦で話し合っておくことをお勧めします。

そして子どもがある程度の年齢になったら、家族で話し合って決めていくのもいいと思います。

守るべき子どもが増えたら、親としての責任は一層増します。

自分の身に何かあったときのことを考えるのは必要です。

しかし、生活の基盤を整えてできるだけの備えをしたのなら、過剰に不安を抱える必要はないと思います。

おそらく、この記事を読んでくださっているあなたは真面目な人です。

真面目だからこそ、子どものことや将来のことを考え過ぎてしまうのでは?

立派な子どもに育てられるだろうか?

大学まで行かせてあげられるだろうか?

子どもが一人立ちするまで、健康でいられるだろうか?

将来寝たきりになって、子どもに迷惑をかけるようなことはないだろうか?

確かに、親は不安がいっぱいです。

考え始めたら、キリがありません。

ノイローゼになってしまいそうです。

私も、ときには不安にかられてしまうこともあります。

そんな私の頭の中を、子どもは知りませんから、笑顔を見せてくれます。

ときには「親の苦労もしらないで!」と思ってしまうこともありますが、何度この笑顔で救われたことでしょうか。

アリとキリギリスという童話がありますよね。

決してキリギリスのように、楽観的に生きろとは言いません。

アリのように、コツコツと計画的に堅実に暮らしていけばいいと思うのです。

アリは贅沢をしているわけではありませんし、自分の収入以上のことを望んではいません。

自分達が貯めた分を上手にやりくりして冬を越そうとしているだけ。

それでいいじゃありませんか。

隣人や世間と比べなくても、自分が負け組だなんて思う必要はありませんよ。

あなたを選んで生まれてきてくれた子どもたち。

親子一緒にいられる期間は、20年余りと実は短いものです。

不安に押しつぶされたり時間に追われるのではなく、大事に過ごしたいと思いませんか?