毎年発生している食中毒、大丈夫という保証はない!?

下痢や嘔吐を起こす食中毒は、毎年日本中のどこかで発生しています。

食中毒は夏のイメージがあるかと思いますが、冬でも起こります。

それは、食中毒を起こす原因が1つではないから。

食中毒は発生機序・原因の種類が多岐にわたります。

花王の食中毒菌の種類によると、5つのタイプがあるそうです。

(さすが衛生材料を扱うメーカーですね、予防方法まで載っていました。)

<食中毒の5つの種類>

- 細菌性食中毒⇒サルモネラ、大腸菌、黄色ブドウ球菌など

- ウイルス性食中毒⇒ノロウイルス

- 自然毒食中毒⇒毒キノコ、ふぐなど

- 化学性食中毒⇒洗剤、農薬など

- 寄生虫食中毒⇒獣肉や魚や生水に寄生している虫

(花王 食中毒の予防方法 より抜粋)

家庭や食品工場に持ち込まない、もし持ちこんでしまってもそれ以上に菌を増殖させない、そしてなんらかの方法で死滅させて感染経路を遮断することが必要です。

食中毒と聞くとO-157やノロウイルスをよく耳にするかと思いますが、実はたくさんあるものですね。

2017年8月に埼玉県と群馬県の惣菜店で製造されたポテトサラダで発生した食中毒では20人が感染し、群馬県内で3歳の子どもが亡くなりました。

幼児や高齢者・身体の弱い人は生死に関わるので、食中毒は怖いのです。

感染経路が問題となりましたが、最終的にはトングの使いまわしではないかとのことになったようです。

(以後、近所のスーパーで「トングは1時間ごと交換しております」という張り紙を見かけるようになりました。)

また、大規模な感染としては2014年7月に発生した静岡県の安倍川花火大会の露店で売られていた冷やしきゅうりがあります。

県内でも有名な花火大会であったことから来場者数が多く、住む地域も複数の市にまたがっていることから感染者数が非常に多く、大問題となりました。

この件では、静岡市保健所の食品衛生課が報告書を発表しています。

報告書によると、静岡市内だけで500人以上が市内の病院を受診し、100人以上が入院したとのことです。

実際は県内の広範囲で感染者がいたので、この数はごく一部でしかないでしょう。

冷やしきゅうりがここまで大きなニュースになるとは思っていませんでした。

けれど、お祭りの露店の中ではたこ焼きやイカ焼きなどに比べて安く買えるため、結構繁盛するようです。

今回は、このような食中毒に自分が巻き込まれてしまった場合について検討していきたいと思います。

症状がないのに、O-157感染者!?

実はO-157に感染しているからといって、全ての人が嘔吐や下痢・血便などの症状を呈するとは限りません。

私が以前対応したケースでは、友達に1口もらって食べただけだったその料理からO-157が検出されて来院した患者さんがいました。

本人からしたら1口食べただけですし、全く自分には症状が出ていません。

彼女は、会社からの業務命令で来院したとのことでした。

女性はニュースを観ていたけれど「自分には関係ない」と思って1日勤務し、翌日にぽろっとその話題になって職場の上司に同じものを食べたことを言ったところ、大目玉をくらったそうです。

そう、彼女は外食チェーンに勤務していたのです。

上で紹介した食中毒予防の3原則の1つ、「持ち込まない」。

これが大切なのです。

汚染された人がキッチンに立つなんてもってのほかですし、仮に事務仕事であったとしても、いつ調理する人達が共用の場から感染するかわかりません。

彼女が出勤停止なのは、企業側からしたらごく当然の対応です。

私達は困りました。

下痢をしていれば便の回収にも困りませんが、彼女は下痢をしていないので検査ができません。

若い女性で排便が毎日あるというのは、結構まれなことですし。

彼女に全く症状はなく、「たった1口」にどれだけの可能性があるというのでしょうか。

私達もO-157は多分出ないでしょうけれど、「職場としては見逃すわけにいかないよね」と、彼女に便を採取する容器を渡してその日は帰ってもらいました。

さて翌日の午後になり、彼女は検体を持ってやってきました。

便の培養検査は、採血のようにその日のうちに結果が出るものではありません。

この日も、検体を出しただけで帰っていただきました。

結果が出て、ビックリ。

なんと、本当にO-157が検出されたのです。

たった1口食べただけで、症状の全くない彼女から‼ |д゚)

快便ではないと言っていたのに翌日便を提出できた時点で、困ってはいないけれど本人にとってはお腹がゆるかったのかもしれません。

O-157 が検出されると、その人の便から検出されなくなるまで検体を提出し続けなくてはなりません。

たった1回の検査ではそのときすくった部分に含まれていないだけのこともあるので、違う採取日の検体で続けて陰性を確認する必要があるのです。

まさに彼女と同じような状況にある人からの質問が、厚労省の腸管出血性大腸菌Q&Aに出ていました。

Q46 便の検査を受けたところ、症状はないのですが腸管出血性大腸菌が検出されたといわれましたがどうすればよいですか?

症状がないにもかかわらずベロ毒素を産生する菌であることが確認された場合、こうした人を「無症状病原体保有者」といい、本人に症状がなくても、他の人にうつす可能性があります。そのため、感染症の法律上は、患者と同様に便の検査でベロ毒素産生菌が陰性になるまでの間は飲食物の製造や飲食物に直接接触するような業務につくことが制限されます。

(厚労省 食中毒関連情報 腸管出血性大腸菌Q&Aより抜粋)

彼女はウェイトレスだったため、食品に接しない仕事はありません。

そこで、陰性化を確認するまで仕事はできず、出勤停止となりました。

私達は数日で陰性化するものと思っていました。

ところが、そう簡単ではなかったのです。

一度感染すると、1か月以上も便に出続けるケースもあるそうです。

培養の結果は数日かかるので、1回の結果を確認してから次を出すのでは時間がかかってしまいます。

本人の了承を得て、ひたすら何回も出してもらうことにしました。

そのときは、保健所から3回続けて陰性化を確認するようにと指示をうけていたと思います。

この場合、1回目・2回目が陰性でもまた3回目で検出された場合、また降り出しに戻ります。

彼女も何度かこのようなことを繰り返し、結局3回続けて陰性を確認できるまでに3週間以上かかりました。

本人のイライラも激しく、病院職員が窓口のスタッフから「不潔扱いされた」と怒鳴り込んできたこともありました。

病院職員としては、彼女だけではなくインフルエンザなども隔離扱いするので当然と言えば当然。

おまけに、来院するたびに検体(便)を持って来るのですから。

しかし、ピリピリしていた彼女には私達の通常対応が非常に腹立たしく感じてしまったのでしょう。

陰性が確認できたのと同じころ、私達は彼女が仕事を辞めたことを聞きました。

何も辞めなくてもよかったのに・・・と思いましたが、仕事に穴を空けてしまった申し訳なさからというよりは、ニュースになった食べ物を食べていたことを黙って1日仕事をしていたことを叱責されたことや、休業中の扱いについて上司ともめてしまったようです。

せっかく陰性化したのに、どうもすっきりできない後味の悪さでした。

元気なのに働けない、そんなときの備えも必要なの?

彼女のように、症状が全くないのに出勤停止となる事態は、実は珍しいことではありません。

一番わかりやすいのはインフルエンザでしょうか。

感染力が強いので、熱が早々に下がって本人はケロリとしていても、一定期間は休まなければなりませんね。

私の職場では、ある病棟の職員が下痢で出勤停止となったことがありました。

O-157やノロウイルスではなくただの感染性胃腸炎であろうと、患者さんにうつしたら困ります。

ですから、下痢が止まるまでは出勤できないのです。

有給のなかった彼女は、後日傷病手当金の申請をしたそうです。

傷病手当金は、病気やケガで会社を休んだときに支払われるものです。

休んだ期間がそう長くなかったので、ほんの数日分しか対象にはならないと思いますが。

(詳しくは全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだときを参照してください)

基本的に、O-157だろうと感染性胃腸炎だろうと、下痢の対処は同じです。

- 便(ウイルスや細菌)を出しきること

- 脱水予防をすること

に尽きます。

元気だけど、仕事はいけない。

元気だから遊びにいきたいけれど、感染者だから自宅待機が必要。

何度も病院へ足を運ばなくてはならない。

労災ではないので、医療費は自己負担。

また、あまりにも脱水がひどい場合や、ベロ毒素(志賀毒素群毒素)による溶血性尿毒症症候群(HUS)などを起こした場合など生命の危険がない限り、下痢の症状がある人を入院させることはありません。

持ち込まないという原則のためです。

そうなると、入院治療をしないので医療保険の給付対象外。

では、生命保険はどうでしょうか?

就業不能保険は、どれも長期間にわたる就労不能状態を保障するものであって、数日から数週間で業務に戻れるものに適応している商品は(調べた範囲では)なさそうです。

例えばライフネット生命の就業不能保険働く人への保険の例は、下のように説明されていました。

『病気やケガで長期間働けなくなり、収入が大きく減ってしまったときに、就業不能保険「働く人への保険2」が日々の生活費をサポートしてくれます。』

ずっと続く障害を抱えているのではなく、「今だけ」だから対象外ですよね。

そもそも、出勤停止だけど動けるわけですし。

そうなると、元気なのに仕事ができないときに自分の身を助けてくれるものは何があるのでしょうか?

備えあれば憂いなし・・・わかってはいるけれど

私達の生活は毎日同じことの繰り返しのようでいて、必ず同じという保証はありません。

今日事故に合うかもしれないし、明日の朝いきなり倒れてしまうかもしれません。

昨日食べたお惣菜で、O-157に感染しているかもしれません。

いつ・誰にどんな災難がやってくるか、それはわからないのです。

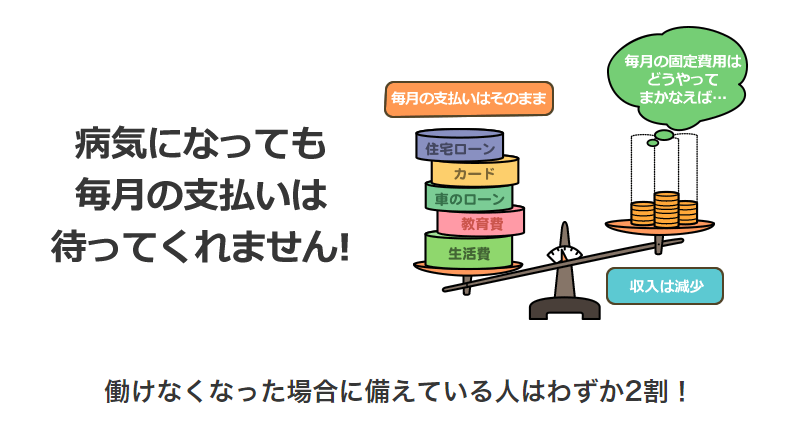

下の図は、上述のライフネット生命の就業不能保険、働く人への保険に掲載されていたものです。

食中毒などの出勤停止状態になったとしても就業不能保険が助けてくれることはなさそうですが、この図には共感するものがありますね。

わかってはいるけれど、準備をしている人は2割。

結構現実味のある数字だと思いますね。

すぐに生活費や医療費に使える余裕資金を確保している人、実はそういないと思うんですよ。

どの家庭も当たりまえに持っているものたちも、実はローンやカードで買っているかもしれません。

(我が家にはないものもあるのですが。)

それらは全て、後払いです。

<実はみんな、後払い!?>

- 家

- 車

- 家電(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンなど)

- 最新のIT機器(パソコン、スマホ、タブレット、Wi-Fiルーターなど)

- ゲーム機器

先日子供にねだられて任天堂のスイッチを探してみましたら、ソフトとセットで5万円もして驚きました。

ネットでも店舗でも、5万もするなら現金ではなくてカードで払うのではないでしょうか。

これがテレビなどの大型家電になれば、ほぼカード払いでしょう。

(カードには即時決済のデビットカードもありますが、まだそう普及していませんね。)

利息のつかない一括払いでも、その支払いは来月なり再来月にやってきます。

そんなとき、いくら収入が少なくなったからといって、基本的に待ってはくれません。

手続きを踏めば一定期間返済を待ってくれるものもあるでしょうけれど、その手続きがすぐに済むかわかりません。

最近では通信費用の家計に占める割合が大きくなっています。

IT機器は1つずつの単価も高いし保有している台数も多いので、要注意ですね。

特にスマホやタブレット・Wi-Fiルーターなどは2年しばりのある契約も多く、急に安くしたいと思っても違約金を払うハメになります。

うまくやらないと、切り替え時にはいつも以上のお金がかかってしまうかもしれません。

毎月給料日を待っている人、残高不足でクレジットカードの支払いができなかった人・・・まずは、生命保険も大事ですが緊急時用の資金を貯めることを検討しましょう。

だって、いつ病気にかかるかなんて、誰にもわからないのですから。

現金としてもっていれば、急に遠方でお葬式が入ったときの旅費や香典費用や子どもが部活で遠征試合に行くときになったときなど、医療費や日常生活費以外の臨時出費への対応も可能です。

食中毒の被害者というのに、仕事を失う(去る)人もいれば、有給で対応していつも通りの生活に戻れる人、少し手取りは減るけれども傷病手当金でなんとかしのぐ人・・・おかれた状況によって、それぞれ違います。

また、出勤停止期間の収入については会社が休業補償してくることもあります。

こういったことは社会保険労務士が専門なのですが、身近に質問できる人や社内に専属契約している顧問社労士がいたら、まずは確認してみましょう。

くれぐれも、数週間の出勤停止で翌月の支払いが滞るなんて事態にはならないようにしたいものです。

生命保険を検討するときは、生活全体を見直すチャンスですね。