おたふくで難聴?

難聴というと高齢者の難聴や突発性難聴などがよく知られていますが、じつはムンプスウイルス(おたふくかぜウイルス)に感染することで起こるムンプス難聴というものがあるのをご存じでしょうか?

突発性難聴についての情報は比較的多いのですが、ムンプス難聴についてはまだまだ周知されていないと言わざるをえません。

そこで今回は、ムンプス難聴とはどういうもので、生命保険にどう関係するのかお伝えしていこうと思います。

ムンプス(おたふく)は2~3週間の潜伏期(平均18 日前後)の後に、唾液腺(頬の外側)が腫れたり押すと痛み(圧痛)を生じたり、食べものを飲み込むときに痛み(嚥下痛)を生じる感染症です。

(ムンプスについてはNIID国立感染症研究所で詳しく説明されていますので、こちらのページをどうぞ。)

発熱と頬がおたふくのように腫れることで、発症に気づきます。

通常1 ~2週間で軽快するのですが、ムンプスには少し困ったことがあります。

<ムンプスが厄介な5つの理由>

- 潜伏期間が長いので、感染したことに気付かないうちに周囲に巻きちらしてしまう

- 症状が乏しく、発症に気づかないことがある

- 合併症がある

- 感染力が非常に強い

- 予防にはワクチンが有効だが、過去に中止となった経緯がある

ムンプスウイルスは感染力が強く、集団生活を送っている幼児や小学校低学年の子どもに好発します。

すぐに熱や頬の腫れといった症状が出ないので、潜伏期間の間に子どもから子どもへと感染してしまうのです。

また、全ての感染者に熱や頬の腫れが現れるとは限らず、中にはほとんどわからないうちにかかっているケースもあります。

これを不顕性(ふけんせい)感染というのですが、潜伏期間の長さと不顕性感染が、ムンプスが一度流行すると拡大する理由です。

そして③に挙げた合併症ですが、「たかがおたふく」と思ってはいけません。

ムンプスウイルスには、一生を左右するような合併症があるのです。

一番頻度の高いのは無菌性髄膜炎ですが、他にも脳炎や難聴・精巣炎などもあります。

無菌性髄膜炎も脳炎もとても重症で怖いイメージが浮かぶと思いますが、実際にはこれらの予後は比較的良いとされています。

無菌性髄膜炎よりも頻度の低いムンプス難聴は、根本的な治療は現在も存在しません。

難聴の程度によりますが、人工内耳といって皮膚の下に埋め込む機械や補聴器を使用することもあります。

人口内耳とは、このようなものです。

(一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会 人工内耳について より抜粋)

幼児期にムンプスにかかって難聴という合併症を抱えてしまったら、一生難聴と共に生きなければならないのです。

“ムンプスは自然にかかった方がいい”は間違い‼

ムンプス難聴は、現代医学でも根治する術がありません。

人工内耳などの機器は開発されましたが、聞こえを補うものであって聴力を元に戻してくれる装置ではありません。

小児科医はムンプスの予防接種を積極的に勧めており、全国の小児科や病院でワクチン接種の啓蒙に努めています。

公立病院でも、一般市民むけの読みものとして『おたふくかぜが原因で難聴に~ワクチン接種が必要です!~』と、合併症やワクチン接種について説明しています。

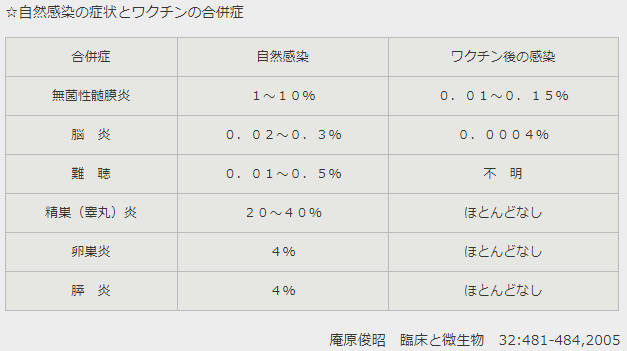

下の表もその中で紹介されているもので、自然感染とワクチン接種を受けたにも関わらずムンプスに感染してしまった場合の、それぞれの合併症の発症率を比較しています。

(静岡市立清水病院『きよかぜ』より抜粋)

公立病院でもこのような活動をしているのは、いまだに「自然にかかったほうが強くなる」という間違った認識を持っている保護者が多いためでしょう。

私自身も小児科の診察につくと、ワクチン接種を希望しない親御さんに接することがあります。

⑤で挙げているように、日本では過去MMR(麻疹・おたふくかぜ・風疹)ワクチンによる合併症が問題となったことがあり、「おたふくのワクチンは危険」という認識がされていることがあるのです。

また、ワクチンの目的は重症化を防ぐことにあるのですが、どうせ接種してもかかってしまうならお金をかけたくない・合併症の危険をおかしてまで受ける必要はないと思ってしまうようですね。

ワクチンで得られる抗体は、一生続く人もいれば途中で消えてしまう人もいます。

3人姉妹の末っ子として育った私は、母がせっせとワクチンに通ってくれていたおかげで、2人の姉がそろっておたふくにかかっても私はかからずにすみました。

麻疹も水痘も、私はワクチンを受けていたことが幸いしたのか、風邪以外の感染症にかかることなく幼少期を過ごすことができました。

しかし、いつの間にか抗体が消えてしまっていたため、小児科外来に勤務する際にはもう一度ワクチンを接種する必要がありました。

一方、昔病弱で学校を休んでばかりいたという同僚は麻疹の抗体価が非常に高く、小児科の先生も驚いていました。

現代は小児科医でも麻疹に触れることが少なく、抗体価の高い人は稀なのです。

これは過去、恐らく麻疹に感染していたのだろうと推測されました。

私と同僚の例からしても、確かに自然感染したほうが強力な抗体はつくのかもしれません。

ただし、感染したときに合併症を起こさないで済むという保証はどこにもありません。

ですから、やはり自然に抗体を身に付けるのではなく、ワクチンを接種しておくほうが子どものためなのです。

ワクチンによる副反応の問題は、どのワクチンにもあります。

しかし、メリットの方が高いからこそ勧めているのです。

日本耳鼻咽喉科学会は、ムンプスが流行した2015年1月から2016年12月までの2年間に、少なくとも336人が「ムンプス難聴」と診断されていたとのデータを発表しました。

難聴の程度はわかりませんが、ワクチンを接種しておけば・・・という思いを抱いている親御さんは、日本全国にたくさんいるのです。

ワクチンは自費で接種すると、どれも1本5000円以上します(自費なので、金額は各医療機関によって異なります)が、最近ムンプスワクチンが公費助成される地域も増えてきました。

自己負担では接種に乗り気でない親御さん達も、「補助が出るなら受ける」ケースが多いです。

私としては、公費助成があってもなくても子どもが万が一にでも難聴に悩まされるようなことがないよう、ワクチン接種を前向きに検討してもらえればなあと思うのですが・・・。

ムンプス難聴で、子ども保険に加入できない!?

さて、ムンプスとムンプス難聴に対する理解を深めていただいたところで、ここからは生命保険のお話です。

生命保険の新規加入時に問題になるのが、既往歴と現病歴です。

最近では高血圧や糖尿病・脂質異常症(高脂血症)などの生活習慣病の人が増えているため、条件付きで加入できる商品も増えています。

しかし、一般的に「子どもは風の子・元気な子」です。

病気のせいで生命保険に加入できないなんて考えに至ることは、なかなかないでしょう。

その前に、子どもは各自治体が医療を補助してくれるから医療保険の必要性は高くないし、住宅ローンや家族の生活費のためにと死亡保険に加入することもありません。

では、子どもが加入する生命保険、非契約者となる生命保険って何でしょうか?

それは、こども保険です。

こども保険については、こども(学資)保険に関して理解しておきたい基本を解説!

でお伝えしていますが、リターンの少なくなった今でも“親なら加入すべき”と思われている節があります。

しかし、契約者にもしものことがあったらその後の支払いが免除になりますし、確実に決まった年にお祝い金(満期保険金)を受け取れるので安心です。

子どものためとお金に色をつけて自動的に教育費を貯めるには、こども保険もいい方法ですね。

あるお父さんは、子ども二人分の将来の教育費確保のためにこども保険を活用しようとしました。

ところが、上の子どもはすんなり加入できたにも関わらず、下の子どもは「待った」がかかりました。

ムンプス難聴によって片耳の難聴があり、人工内耳を装着していたからです。

ムンプス難聴は治癒することはありません。

そして、人工内耳は一度埋め込んだらおしまいではなく、定期チェックなどのメンテナンスが必要ですから、通院も続きます。

そのため、最初に申し込んだ生命保険会社では断られてしまったそうです。

当初は他の生命保険会社を探すなどしていたそうですが、どこもいい返事はありませんでした。

子どもは難聴こそあれ一般の幼稚園で集団生活を送っているし、他の子と変わらない生活を送っているというのに。

お父さんは、以前に生命保険会社の営業をしていたという知り合いにも相談しました。

人工内耳を埋め込んでいる子どもでも加入できるこども保険はあるか、と。

知り合いからの返事もやはり、既に受け取った生命保険会社からのものとほぼ同じ。

結局このお父さんは、下の子どもさんについては無理に加入できる子ども保険を探すのは辞めたそうです。

親としてできることは、他にもあるじゃないかと。

確かにそうですよね。

教育費なら利率の低いこども保険を無理に活用しなくても、自分が教育費用に生命保険に加入しておくという手(わざと二重・三重にかける、保険の達人で紹介しています)もあるし、NISAを利用して投資信託を始めることもありですし、もちろん現金として貯めたってよいのですから。

子どもに対して親がしてあげられることは、たくさんあります。

本人の希望する教育を受けさせるためにお金を用意しておくことも必要ですが、何よりもたくさんの愛情をかけて育てることです。

一時は子ども保険に加入できなかったことに対し怒りを覚えたそうですが、そこから子どものために親がするべきことは何かじっくり考えたこのお父さん。

この子どもさんにとって、確かに難聴は不運ではあります。

しかし、こんな前向きに子どものことを考えてくれるお父さんのもとに生まれたことは、幸運だったのではないでしょうか。

私も小学生の息子を抱える身として、もう一度親として子どもに何をしてあげるべきか考えさせられました。

そして同時に、この子が大人になって家族を抱える身となったときにも、加入できる生命保険は限られてしまうのだろうか・・・という心配を抱いたのでした。