中耳炎は、子供の病気!?

子どもの頃、しょっちゅう中耳炎で耳鼻科に通っていた・・・。

そんな思い出、ありませんか?

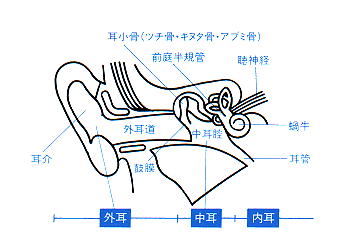

中耳炎の多くは、風邪を引いたときに細菌が耳管に入り込んで炎症を起こす「急性中耳炎」です。

しかし、中には治療が不十分であったり耳管の構造上の問題、または気圧の変化などにより慢性的化し、滲出性中耳炎に移行してしまうことがあります。

滲出性中耳炎とは、耳の中耳の部分に液体が貯留してしまう状態です。

聞こえが悪くなったり、常に水の中にもぐっているような耳閉感を起こします。

<滲出性中耳炎の原因>

- 急性中耳炎を、鼓膜の処置をしないで抗生物質とか痛み止めだけのいわゆる中途半端に治療したことによる場合

- 耳管が開いている後鼻腔にあるリンパ組織(アデノイドや耳管扁桃)が大きく耳管を圧迫したり、アデノイドや扁桃の慢性炎症が耳管を介して中耳の炎症を反復して起こす場合

- もともと耳管の狭い人や、カゼ気味の時に飛行機やダイビングなどで急激な気圧の変化を受けて、中耳腔の空気圧の調節がうまくいかなくなった場合

(医療法人財団 神尾記念病院 滲出性中耳炎より)

子どもの耳の管(耳管)は構造上の問題(太い・短い・傾きが水平に近い)がある上に、

風邪や感染症にかかりやすいため、大人よりも中耳炎を起こしやすいのです。

事実、子どもの頃はしょっちゅう耳鼻科に通っていたという人でも、成長するにつれ頻度が減り、大人になってからは耳鼻科のお世話にはならない人もいます。

「中耳炎=子供の病気」というイメージがあるかと思いますが、中耳炎は大人でもかかります。

そして、子供の中耳炎が学業や成長発達に支障をきたすように、大人の中耳炎は仕事に支障をきたすことがあります。

中耳炎は繰り返すと難聴になってしまうこともあるので、しっかりと治療を受けて治さなければいけません。

中耳炎は、日常生活にどのような支障が出るか

私は大人になってから中耳炎を繰り返し発症するようになりました。

好酸球という免疫系の体質が関与しているのですが、風邪をひくと悪化するのは他の中耳炎と同じです。

中耳炎になると、生活に困ることが出て来ます。

<中耳炎になると、どうなるの?>

- 聞こえにくい

- 自分のしゃべっている音や咀嚼音が頭に響き、不快感がずっと続く

- 熱が出る

- 耳漏が出る

↓

- 抗生剤の内服が必要(抗生剤のせいでお腹の調子を崩すこともある)

- 頻回に耳鼻科を通院して処置・投薬が必要(仕事の早退や遅刻、休みが必要)

- 会話が聞きとれないときには、曖昧な理解しかできない(間違いのもと)

- 音がずっとこもる状態にイライラする(集中力が低下する、生産性が下がる)

- 相手が自分の視野に入らないと、気づかないことがある(話しかけられても無視してしまう、背後からの車の音が聞こえない)

- 熱が出ると、仕事を突然休むことになる(体調不良で有給を使い切ってしまう)

これは全て私が経験したものです。

よく子供の中耳炎は落ち着きがなくなったり癇癪(かんしゃく)を起こす原因になるとか、先生の声が聞こえにくいので学力低下につながると言われますが、大人だって集中力が欠けてイライラするのは同じです。

人間は、自分の視野に入っていない情報も、耳から得ています。

例えば電話が鳴っていることに気づくのも、音を感知するから。

私達が得る情報は、視覚だけではなく聴力も大きいのです。

中耳炎になると、聴力からの情報がガクンと落ちます。

私の場合、患者さんから声をかけられても気づかない、診察室での先生と患者さんの会話が聞き取れないなど、外来看護師としての業務に支障をきたしました。

スタッフ同士の会話が聞こえないと、情報の「アンテナ」がひくくなるので空気を読めないこともしばしば。

何度も同じことを確認してしまい、相手をイライラさせてしまうこともありました。

また、自分の調子が悪いときには、精神的余裕もなくなります。

患者さんの対応にイラっと来たり、(この人より私の方が調子悪いのに・・・)と思ってしまったこともあります。

これでは看護師としてというより、社会人として困りますよね。

いくら頭では中耳炎のせいだと思っていても、不快感がずっと続くのはごめんです。

<滲出性中耳炎の治療は?>

滲出性中耳炎の治療は、ほぼ三択です。

- 抗生剤の内服(外科的処置はなし)

- 鼓膜切開をして、中に溜まった水を一時的に吸い出す

- 鼓室内チューブ留置術をして、チューブを入れてくる

鼓膜切開は麻酔をして鼓膜を切開したあと、機械で中の液体を吸引します。

その開放感といったら、経験した人にしかわからないほどの快感です (*’▽’)

しかし、鼓膜切開術は切った部分が塞がってしまったら効果はありません。

若い人は再生能力が高いので、すぐに塞がってしまいます。

私は、その日のうちに塞がって音がこもってしまい、1日で2回切開したこともあります。

私のようにすぐに閉塞してしまう場合や液体がすぐに溜まってしまう場合は、鼓膜切開をして一度液体を吸い出したあと、そこに小さなチューブを入れてくる鼓室内チューブ留置術を行います。

チューブは写真のような形をしているシリコン性で、大きさは3㎜程度です。

(医療法人財団 神尾記念病院 滲出性中耳炎の治療より)

このチューブを挿れると、鼓膜が自然に閉じることなく中の液体を排出することができます。

一度挿れたら自然に外れるまで、そのままにします。

私は1年半ほどもちましたが、外れたあとでまた同じように中耳炎がひどくなってしまったので、結局再留置して現在に至ります。

滲出性中耳炎の治療は①から➂に向かうにつれ、身体に対する負担は大きくなります。

ですから、本来は抗生剤の内服だけで済むならそれが良いのですが、そうはいかない人もいます。

週に何回も耳鼻科に通院することも仕事に支障をきたすようになっていたので、耳鼻科の先生はできるだけ内服で乗り切ろうとしたのですけれど、私は思い切って手術をお願いしました。

人にもよるのでしょうけれど、私は受けてよかったと思っています。

同じ手術でも、保険会社によっては手術給付金の対象にならない!?

さて、この鼓膜にチューブを挿入する鼓室内チューブ留置術は、名前の通り「手術」に含まれます。

手術といっても、麻酔をして処置をするまでほんの15分もあれば終わります。

総合病院の手術室でなくとも、クリニックの診察室で受けることができます。

チューブを挿入するときにはまず麻酔をしてから「鼓膜切開術」で鼓膜を切って、中の液体を吸い出します。

そのまま続けて「鼓室内チューブ留置術」を行い、チューブを鼓膜にはめ込んできます。

つまり、2つの手術を受けることになります。

ではここで、医療保険に加入している人なら「手術給付金の対象かも!?」と喜んでよいかというと、そうでもありません。

まず、鼓膜切開術に関してはどの生命保険でもほぼ手術給付金の対象にはなりません。

鼓室内チューブ留置術については生命保険会社と保険商品によって、対象となる場合・ならない場合・条件付きで対象となる場合とに分かれます。

同じ処置なのに、不思議ですね。

<鼓室内チューブ留置術は手術給付金の対象?>

プルデンシャル生命保険株式会社⇒×

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命⇒×

コープ共済⇒〇

三井生命⇒△

プルデンシャル生命保険株式会社と損保ジャパン日本興亜ひまわり生命は一律対象外となっています。

三井生命は入院手術のみ対象となるようなので、一部対象です。

コープ共済は外来手術でも対象となるようですが(事例はこどもになっています)、チューブが外れてしまってもう再度手術を受けた場合、2回目の手術給付金は条件が付きます。

子どもに医療保険をかけている家庭は、そう多くないと思います。

なぜなら、少子化社会において、子どもの医療費は各自治体が補助を行っているので、全額補助が出たり、1回数百円で済むといった制度があるからです。

また、子どもが滲出性中耳炎にかかっても先生の聞こえが悪いとか、多少落ち着きがないといった問題はありますが、それが生活に直結するわけではありません。

しかし、大人は仕事を休めばその分だけ収入が減りますので、生活にダイレクトに反映します。

私もしょっちゅう半日有給休暇を取って通院したり熱が出て休んだりと、有給を使い切ってしまう年もありました。

仕事に支障が出るからと鼓室内チューブ留置術を受けても、子どものように数百円というわけにいきません。

手術に加え抗生剤の内服なども行いますので、1回で2万円前後かかりました。

また、チューブを挿入したあとも定期通院は必要です。

(一時的にチューブが閉塞して、処置をしてもらうこともあります)

有給を使いきってしまう上に治療費もかかるのですから、受け取れる給付金があるのならありがたくいただきましょう。

ただし、いくら医療保険に加入しているからといって支払い対象になるかどうかはわかりません。

これまでに何度も中耳炎を繰り返しているのであれば、前もって保険会社に鼓室内チューブ留置術が手術給付金の対象になるか確認しておきましょう。

先に確認しておけば、いざ耳鼻科医から「そろそろチューブを・・・」と言われたときにすぐに手術を受けられます。

保険会社に確認するため後日にしたり、給付金をあてにしてあとからそんなハズじゃなかった・・・とならずに済みますから。

あなたの保険は、どこまでカバーしてくれる?保障内容を確認しよう

あなたの加入している医療保険は、今後起こる可能性のある病気や治療をどのくらい保障してくれるものでしょうか?

今はネットでも検索できますし、サポートセンターや加入した保険代理店を通して確認することもできます。

あとでガックリくることのないように、この機会に確認しておくとよいですね。

中耳炎は命に関わる病気ではありませんから、「たかが」と思われてしまいがちです。

しかし、たかが中耳炎といえども日常生活に支障が出ることは確かですし、事故の原因になることもあります。

聴力は大事な機能です。

まずは中耳炎にならないように、体調管理に気をつけること。

そして、長引く中耳炎や医師から手術を勧められたときには仕事が忙しいとかお金がかかるといった理由でためらわず、迷わず治療優先にして欲しいですね。