この記事の目次

「ヒゲ税」を課した男、ピョートル1世

「ヒゲ税」とはその名の通り、髭に課された税金のことである。

髭を生やすこと自体に税金を課すなんて、今では絶対に考えられない。

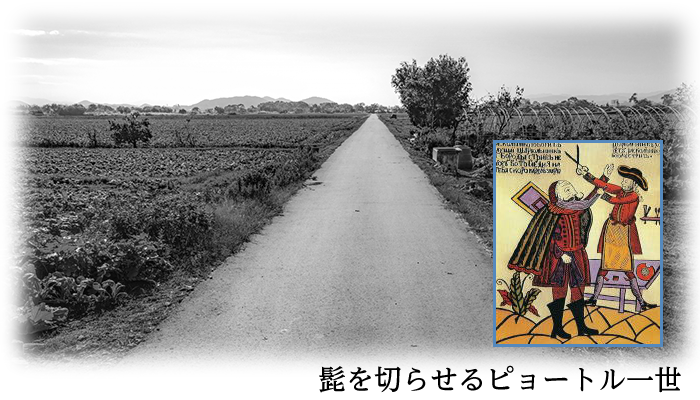

しかし、そんな法律を大真面目に作ったのが、初代ロシア皇帝のピョートル1世だ。

当然、この法律には多くのロシア国民が反発し、どうにか髭を生やそうと抵抗する。当時のロシア国民にとって、髭は重要な意味を持つものであったからだ。

なぜ、そんな横暴な「ヒゲ税」が発令されてしまったのか。

今につながる髭へのイメージはどのように形作られたのか。

そして、なぜ今も男たちは髭に苦労させられ続けているのか。

これらを考えることで、本来の髭の在り方が見えてくるはずだ。

髭に悩まされている男性は参考にしてみてほしい。

ピョートル1世とは

ピョートル1世(1672年~1725年)

初代ロシア皇帝。

「ピョートル大帝」とも呼ばれる。身長2メートル13センチ。

当時後進国でったロシアを急速に発展させ強国にのし上げた功労者。

ロシアでは知らぬ者はいない有名人。

あのプーチン大統領も尊敬する人物。

「ヒゲ税」発令に関する時代背景

当時、ロシアは西欧諸国に比べて、経済的にも文化的にも遅れていた。古い慣習が根強く、農業社会的な側面が大きかったことが原因だ。

西欧諸国に留学し、近代文明を見聞したピョートル1世は、自国の時代遅れさを痛感することになる。そこで彼は、自国の近代化を図るため、様々な改革を行なった。

その一つが、「ヒゲ税」である。

当時のロシアでは、男性が髭を伸ばすことは宗教的にも防寒のためにも当たり前であったが、ピョートル1世は、西欧諸国に比べてそれがひどく古臭く時代錯誤に思えたのだ。

ピョートル1世は、自国を西欧諸国に追いつかせるために、まずは形から、と髭を切らせたのである。

しかし、国民のほとんどが、髭に対する誇り・宗教的価値観から、税金を払ってでも髭を生やすことをやめなかった。

結局、ヒゲ税は徴収率が悪く、廃止することとなる。

1705年に発令されたが、1722年に早くも終わりを迎えた。

一方で、ロシアはピョートル1世の諸改革によって、急速に発展し、西欧諸国と並ぶ強国へと変わる。

ピョートル1世は、髭の他にも、馬車、帽子、長靴、薪などにも税金を課したようだ。他国との戦争で軍事費的に財政が逼迫していたのもこれら税金の背景にはある。

ヒゲ税は近代化に貢献したのだろうか。

いや、していないはずだ。

髭を無くすことが本当に国の発展に貢献していたのなら、ヒゲ税は廃止されなかっただろう。

髭に対する宗教的価値観

ロシアでは宗教的(ロシア正教)に、髭は神から与えられたものであり、男性の象徴であるものとされていた。髭を剃ることは自然からの逸脱、神への反逆であり、罪であったのだ。

そのため、宗教家だけでなく多くのロシア人男性がすべからく髭を生やすべきものとされていたし、髭を生やすことに誇り持っていた。

このような国でヒゲ税が受け入れられるはずもないことは誰でも分かりそうなものだが…。

髭に対する信仰は、ロシアだけでなく多くの民族において見られる。

現にイスラム諸国では、髭を生やすことこそが一人前の男の証であり、髭のない男は若輩者とされ、ぞんざいに扱われるのが「普通」だ。

しかも、それはイスラム圏外の外国人に対しても適用されるから恐ろしい。

日本人でも、イスラム圏に仕事などで出張するときは、髭を生やしていかなければならないというのはよく聞く話である。

このように、髭は昔から男にとって「必要」なものであった。

当時のロシア男性ほどでなくとも、男は誰でも少なからず髭に一種のステータス感じるようにできている。

どの国においても、髭を無くすことがそう簡単に受け入れられるなんてあり得ないのだ。

ヒゲ税から見える髭へのイメージ

髭を生やすのは時代遅れか、それとも、伝統的な文化か。

- 髭は前時代的

- 髭は野蛮で不衛生

- 髭は時代にそぐわない過去の遺物

- 髭は相手に圧迫感、恐怖感、不快感を与える

- 髭は悪人(危ない人間)を想起させる

- 髭は男の象徴、生えて当たり前のもの、生やしておくのが自然

- 髭は防寒機能や肌を守る役割を持つ

- 髭は単なるファッションアイテムではない

- 髭は伝統や遺産と同じもの、古いからと言って捨てて良いものではない

- 髭は神から与えられたもの

現代ではどちらが優勢だろうか。

それはもちろん、「西欧諸国やピョートル1世から見た髭」である。

髭に対するイメージは、日本においても、不衛生・不潔の象徴とされて久しい。一般的なサラリーマンは絶対に髭を生やせないのが、この現代日本だ。

このイメージによって、多くのサラリーマンが毎朝の髭剃りに苦労させられることになっている。

髭を剃るのか、髭を生やすのか、どちらが正しいかなんてもはや誰も分からない。

社会が髭剃りを強制するのなら、世の男性たちはそれに従う他ないのだ…。

髭はどうあるべきか

ご存知の通り、日本では髭を剃ることがほぼ義務化されている。

しかし、ヒゲ税なるものが導入されている訳でもない。髭に税金を課すような法律が可決される訳もない。

それでも、髭剃りは当たり前である。

髭剃りにかかる労力は、おそらくただ税金を支払うこと以上に、生活に支障をきたすほど大きなものだ。特に、髭の濃い方にとっては。

もし今の日本でヒゲ税が発令されたとしたら、多くの男性が喜んで髭を生やすはずだ。税金を払うだけで、髭を生やしてもいいというのなら、髭剃りの手間を省けるというのなら、そのほうがはるかに楽だからである。

結局、今も昔も文明や科学が発展しようとも、人間そのものは変わらないのだ。

日本の場合、国の発展のために髭を剃らせている訳ではないから、さらにひどい。

単に感覚の問題、見た目や印象が悪いという不明瞭な感性においてのみ、髭剃りを強制しているのだから…。

昔ながらではないIT企業や新興の職種では、髭剃りは強制されていないことがほとんど。髭をおしゃれヒゲとして積極的にファッションに利用している男性も少なくない。

むしろ、今となっては髭を生やしたほうが最先端の未来を行っている感じさえある。

ロシア人ほど髭は濃くなくても、日本人も男性なら誰だって髭は生えるのだ。

にもかかわらず、髭は剃らなければいけないもの、という「古い慣習」に従うのは、今となってはもう「時代遅れ」だろう。

髭の有無にこだわる感性こそ、時代錯誤なのだ。

髭を生やすことに窮屈な社会において

私は、「髭を生やしたいのなら生やすべきだ」「他人にどうこう言われるものではない」と常々思っている。

しかし、断固として髭を許容しないのがこの日本だ。

髭剃りの慣習はもはや、根強く日本の奥深くまで浸透している。そのような古い慣習を改めることは容易ではない。

なにせ、皇帝ですら為し得なかったのだから。

であるから、もうすでに文明や科学が発展した今だからこそ、それらを活かした対策を講じなければならない。

そのための技術が、「医療レーザーでの永久脱毛」である。髭OKな仕事に転職してまで髭を生やしたいのならそうすべきだ。それこそ男らしいと言える。だが、多くの人にとって、それは非現実的方法。

となれば、「髭剃りそのもの」をしなくて済むようにするしかない。

ヒゲ脱毛すれば、髭剃りどころか、髭そのものへの悩みを無くすことができる。

髭を通して見える未来

人生は限りあるもの。少しでも時間を自分のために使うようにすべきだ。

髭を自らの意思で生やすのも、永久脱毛して髭の悩みと縁を切るのも、確かな新しい未来。これまでとは違う生き方である。

人生を髭というクサビから外し、充実させよう。

「髭を生やすのも生やさないのも個人の自由」

「髭・髭剃りに苦労させられない」

これが真に発展した社会の髭の在り方である。

そして、できることなら日本社会全体が髭に対する認識を新しいものへと改めてほしいものだ。