この記事の目次

なぜ芸術家は髭を生やすのか

芸術家と言えば、「髭」を連想する方も少なくないだろう。

画家、陶芸家、彫刻家、写真家など、芸術分野において、髭は圧倒的な存在感を放つ。

まるで、その人物が生まれた瞬間からその姿形をしていたのかと思うほど、あまりにも「しっくり」くる。

そこから醸し出される雰囲気に威厳を感じずにはいられない。

そして、その存在に否応なく「納得」させられてしまうのだ。

なぜ、芸術家には髭が生えているのだろうか?

髭を生やしている芸術家

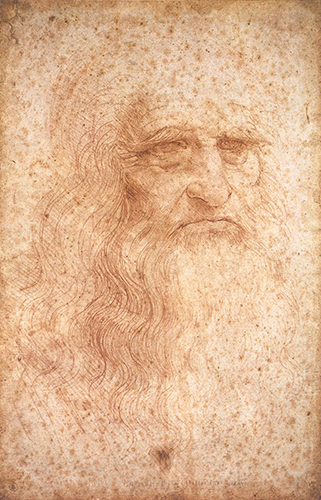

私が最初に思いついたのは、かの有名なレオナルド・ダ・ヴィンチである。

存在を知らぬものはいない万能の天才だ。

豊かな髭をたくわえた自画像を見れば、まさに「芸術家」な威厳を味わえる。

その存在がすでに、「芸術作品」と言っても過言ではない。

レオナルド・ダ・ヴィンチは、髭を生やした芸術家のお手本と言えよう。

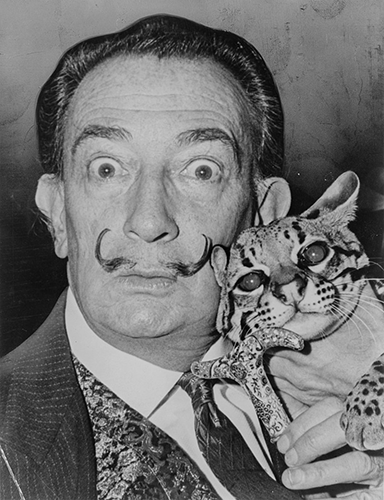

次に思いついたのが、サルバドール・ダリである。

ご存知だろうか。

ダリは、自身の髭をアートとして上手く利用したことで知られている。

髭を蝶結びにしたり、髭の先に花を付けたり、口髭を目元まで吊り上げたり、とにかく見た目だけでも非常にインパクトのある芸術家だ。

チュッパチャップス(飴のお菓子)のデザインを手掛けたことでも有名。

THE・芸術家であり、天才と自称することを憚らなかった人物である。

ダリも髭を生やしている芸術家代表と言えよう。

具体例を挙げればまだまだたくさんいるが、芸術家=髭という等式には、これだけで誰もが納得できるだろう。

歴史上の芸術家だけでなく、現在、日本で活躍している芸術家の中でも、「いかにもな髭」を生やしている方がたくさんいるのは非常に興味深い。

髭を生やす理由の一般的な見解

なぜ芸術家は髭を生やすのか、という疑問に対して、個人的な意見、および、一般的な解釈を付けてみよう。

- 人とそんなに会わないから髭を伸ばし放題

- そもそも人目を気にする必要がない

- 髭を整える(処理する)時間がもったいない

- 芸術家であることの主張

- 自由であることのアピール

- いかにもな雰囲気を醸すため

- 髭に芸術性を求めている

おおよそこんな感じではないだろうか。

芸術家の精神性が髭という形で表れている、と考えられる。

髭は実務的ではない。日常生活では邪魔になることのほうがはるかに多い髭。特に日本においては。 それでも彼らが髭を生やすのは、「実務的ではないから」ではないか。

基本とか普通とか、世間とはズレている逆行している髭の存在は、この世に必要ではない(生活に必須ではない)芸術そのもののシンボルとして欠かせないものと言える。

社会の歯車に囚われていない存在の「象徴」としての髭なのだ。

私たちが髭に見る固定観念、感じる威厳の正体

実際に、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像のような髭を生やしている人物を見かけたら、

「あ、サラリーマンだ」

とは、絶対にならない。

それだけで、髭というものの存在価値はあるのかもしれない。

歴史上の芸術家たちを見てみても、髭によって、いかにもまさに芸術家然としているし、私たちもそうとしか思えなくなる。

誰が最初に、芸術家=髭のイメージを作り出したのかは分からないが、そのテンプレートなイメージは、現代まで連綿と人々の記憶と思考の中にこびりついているのは確かだ。

しかし、(当たり前のことだが)髭を生やしていない芸術家もたくさんいる。

それでもなお、そう思ってしまうのは、芸術家の性質が関係しているのではなく、私たちが、芸術家=髭というステレオタイプを信じ込んでいるからではないだろうか。

芸術家としてのアイデンティティから考えると

この現代社会において、アイデンティティとは「他者から認識される人間像」となってしまっている。

本来アイデンティティとは、「自らが周囲に対して主張し印象付け得るもの」であるはずなのに。

他人が勝手に決める思い込みの中に、自我を求めることほど愚かなことはない。

アイデンティティを他人が作り出しているのだから。

その点、芸術家というのは、髭で自分という存在の種類をアピールしつつ、作品に自身の内面を映し出し閉じ込めている。

これはつまり、芸術家であること、を主張しておきながら、その実、他人には一切自分を分からせないことを実現しているのだ。

これは、「アイデンティティの皮肉」と呼べよう。

芸術家はそもそも「自分」を主張したいのではなく、「芸術家である自分」を主張したいのではないか。

変人として有名な芸術家でも、親しい友人に対してはごく普通の常識人だった、という話はよく聞くし、やはり、芸術家=髭なのは、私たちがそういう風に(威厳を感じるように)見ているに過ぎないのである。

悪役、侍、ヒーロー、人種、性別、県民性、文系・理系、血液型など身近なところでもステレオタイプは無数にある。

これらに共通するのは、科学的な根拠、裏付けがまったくないことだ。

私たちが、芸術家=髭というステレオタイプを創造してしまったのだろう。

私たちが、「芸術家=髭」を生み出した

たとえば、街中でただぼ~っと立っている人物を見かけたら、不審に思うのではないだろうか。

このご時世では特にそうである。

ただ歩いているだけの男性が通報される事案もよく耳にするくらいだ。

だが、その人物がスマホを見ていたら?スマホを耳に当てしゃべっていたら?

特に不審に思わないだろう。

こちらが勝手に、

「誰かと待ち合わせしているんだな」

「電話しているのか」

となるだけだ。

電車内でなにもせずに座っていると、不審がられることはよくある。

だがそこでスマホを見ていれば何も思われない。現代においてはスマホを見ていることがごく一般的なのだ。

私も用もないのにスマホを見ているふりをすることがある。宙を見上げて考え事をしていると不審者扱いされるからだ。スマホを見ることを強要されている節すらある。

芸術家の髭は、この例と非常に近しい。ただ髭をもじゃもじゃと生やしている男はただの怪しい男である。

でも、その人物が芸術家であると分かれば、瞬時に「納得」するのではなかろうか。

芸術家の髭は、周囲の目の予防線である。髭を生やしつつも堂々していれば、いかにもな雰囲気を醸し出せ、余計な労力を掛けずに済む。

周囲が勝手に納得してくれるのだ。

「ステレオタイプにステレオタイプを上塗りしていく」

そうすることで、実際にしゃべるよりも明確な人間像を植え付けることができるのである。

そして、見る側はそこに安堵を感じてしまう。

芸術家の髭の謎:結論

以上から総括してまとめると、

- 髭は芸術家のステレオタイプである

- ただし、芸術家自身のアイデンティティとは違う

- 髭に対する認識で説明を省けるという利点

- 「普通ではない」ことを認めさせる効果

- 自分は何者か、をアピールしなくてよくなる

つまり、『芸術家が髭を生やすのではなく、我々が芸術家に髭を生やさせる』のであり、

また、芸術家の髭は、『見る側の主体性のなさ、思考停止の表れ』でもあるのだ。

なぜ芸術家は髭を生やすのか、

という問いについては、これがもっとも適した「普遍的な解」であると結論付けたい。